读后感是对文学作品的一种评价和思考的表达,阅读后,写读后感成为我与家人们分享读书乐趣的方式,以下是总结了小编精心为您推荐的断舍离,读后感6篇,供大家参考。

断舍离,读后感篇1

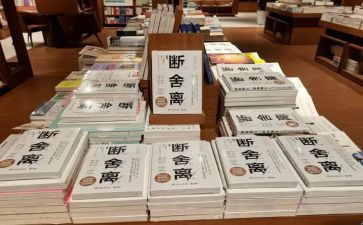

?断舍离》是几年前很火的一本书,断舍离也作为一种人生态度一度盛行,归根结底它反映了当下物欲横流的世界里,人们渴望简单生活的一种向往。全书围绕日常家居环境的整理来写,作者向我们展示了如何践行断舍离的理论,并切实的`得到了哪些改变,从而进一步印证断舍离是一种理想的生活态度。

中国人喜欢囤积的习惯由来已久,小时候的玩具,多年不穿的衣服,老旧的家具......相信这些在每一个家庭中都多多少少的存在着,这些东西除了挤占居住空间,几乎已经没什么用处,而不肯丢掉它们也只是因为内心的执念:或许还会用到!当然,断舍离也不是要一味的抛弃东西,而是要舍弃不需要、不适合、不舒服的东西,真正留下对于我们必要的物品以提高生活的幸福感和愉悦感。

断舍离不止拘泥于物品,也是一种人生态度,生活中我们的负面情绪和伤感回忆也会不断的牵扯着内心,变成心灵的桎梏。卸下心灵的负累,才能轻装上阵,随心而行,让心灵舒爽自在。

断舍离,读后感篇2

昨天拿到一本好书《断舍离》,可是太忙,只看了五页。张德芬老师作的推荐序,引发了我好多的思考,所以读的慢,虽然读的少,但是收获很多,下面与诸位分享一下:

推荐序名为《想幸福,先放下对幸福的执念》。读到题目,我首先想到的是"越想得到的东西越难得到,比如说阿鹏就特别想挣钱,但总是挣不到"。佛学中提到人有七苦,求不得就是之一,先放下求的,才是脱离苦难的开始吧!

这个题目同样让我想起了我最近特推崇的一本书《高效能人士的七个习惯》,第一个习惯——积极主动,最有效的做法是扩大影响圈。而"放下"这个词,应该指就是"关注圈",只有放下关注,才会有更多的时间和精力去做影响圈的事,才有机会得到。

序中说:"断,停止负面的思考模式。"让我又想到了思维的重要性,正如黄征宇在《终身学习:哈佛毕业后的六堂课》中所说"思维影响情绪。想要做自己情绪的主人,就要改造自己的思维方式,让思维来决定情绪的发生。"《关键对话》中也提到了"是你制造了自己的情绪,让你自己感觉到害怕,恼怒和气愤。请记住,让你产生情绪的只能是,而且永远是你自己"。所以阿鹏总结,断了负面的思考模式,你就断了坏情绪,自在和幸福自然而然就来了!作者:阿鹏

断舍离,读后感篇3

记得以前看过这样一句话“再完美的婚姻,夫妻双方也会有200次离婚的念头,50次掐死对方的冲动”。山下英子老师这本《最该断舍离的是丈夫?》则可以帮助人们很好地去梳理一下夫妻间的关系。婚姻的开始都是你侬我侬的,慢慢地就变成了一地鸡毛,从乍见之欢到相处不厌真的需要用心去经营的。书中作者揭露了夫妻关系相处的四个阶段。大家不妨可以去对应一下,自己目前处于哪个阶段。

夫妻争吵往往都是鸡毛蒜皮小事引起的,比如谁的东西占地方多了,比如谁把刚弄好的房间弄乱了。妻子慢慢嫌弃丈夫以及丈夫的东西,丈夫虽内心清楚却很难在行动上有所表示。夫妻慢慢地从对房间的杂乱无章视而不见到置之不理,再到说好收拾却一再拖延。

在这个过程当中,夫妻双方的关系也经历了这样的'阶段。由物及人,夫妻关系也变得紧张。书中说妻子应该有两大擅长,一是擅长烹饪一是擅长整理。但两者都很擅长的人太少了。

夫妻的婚姻模式有本能型婚姻,即没什么感情也不离婚,就这么得过且过着。有情感型婚姻,算是过得幸福的了吧。最可悲的算是死缠烂打型婚姻,二人互相忍让,因为一些原因而不离婚,就互相忍耐着僵持着。

书中说"散漫无序的居住空间,物品杂乱无章,是愤怒的积攒。死气沉沉的居住空间,物品堆积如山,是死心的累积。

“断舍离,显得尤为必要。断舍离,不是一味地强调扔东西,而是想要从内心上改变一些关系。比如跟物品的关系,跟空间的关系。乃至跟丈夫的关系。想来恐怕没有哪一个丈夫愿意在一个脏乱差的环境里生活,对吧!

夫妻关系中女性总是容易患得患失,担心不够,害怕失去。人们想要改变却又对改变感到不安。不安就是烦恼的根源。世界上没有多少东西是一成不变的,所以我们心中要知道世事无常,且能接受无常。能坦然地接受无常变化,就是成熟的开始了。针对那些没有感情却仍苟延残喘的婚姻,就是如此。大家不接受的不过是自己自尊受损,而非感情婚姻本身了。

物品杂乱,物品过剩,都是因为自己没有和物品建立良好的关系。如果和物品都建立不好关系,何况活生生的人呢!想要重新建立与家人的交流,改善关系,从打造一个空间开始。用“断舍离”创造时间的间隔,语言的余地,交往的距离。无论什么样的人际关系都需要一定的间隙。

断舍离,不是要真的抛弃掉什么人。

断舍离,是对关系进行重新审视。

断舍离,就是改变个人与物品间的关系。

所以,如果感到焦虑烦闷,那就试试整理房间,整理衣橱,整理的过程就是一次心情断舍离的过程休整。

愿看到这本书的每个人都可以活得自我又酣畅愉悦!

断舍离,读后感篇4

可能很多朋友都听过这个词,这个词就是来源于这本书。这本书的作者是日本的山下英子,是日本著名的杂物管理咨询师。这本书主要是讲怎么收拾家的,如何克服自己的执念将无用的东西清扫掉。因为我父母家最近在搬家,清扫出来很多20年30年不用的东西,既无用又占地搞得心烦,当然我们没有经历过老一辈人经历的那种物质匮乏的年代,但是现在时代不同了,我有感而发所以给大家推荐这本书。

其实这本书本身的内容非常简单,无非告诉我们如何去收拾家、收纳东西,但是给我带来更多的是在工作、学习、生活中的一些启发。

工作上,心无旁骛、摒弃杂念。我们在工作过程中往往杂念太多,想的太多,比方说我给领导汇报工作,本来是很正常不过的事情,但是我担心领导现在是不是心情不好,是不是不认可我的思路,会不会挨批评等等,时间长了就会瞻前顾后、固步自封,真正能决定一个人在职业上是否能有所发展的,往往不是智商,而是心态、性格、习惯。所以我们在工作中需要断舍离的精神,断舍离的是杂念。

学习上,万金油不如一招鲜。现在都讲创建学习型团队,这是为什么对学习还要断舍离呢?因为现在是一个信息过载、物质丰盈的社会,同时人们生活节奏快,生活压力大,带来的最常见的现象就是焦虑。焦虑失业、焦虑健康、焦虑孩子等等,缓解焦虑常见的办法就是学习,所以现在很多知识付费的公众号、微信群等自媒体非常红火,在一定程度上迎合了市场的需求。但是很多人往往是不加筛选的的学习读书,既消化不了又不能学以致用,除了耽误时间没有明显的作用,还给人一种无意义的充实感与满足感。举个例子,给孩子报了很多辅导班,钢琴、美术、舞蹈、书法、足球、网球等等,仅仅是因为大家都报,生怕落后,而没有照顾到孩子自身的兴趣爱好,不如专精一到二门,成人后一样能成为个人标签个人亮点。同样我们日常学习过程中应多涉猎与工作专业相关、与兴趣相关、与个人长远发展相关的内容,而不是不加筛选的盲目学习。所以说在学习上的断舍离应该是摒弃盲目的学习,不加思考的学习。

生活上,这里提到两个概念,即时满足与延迟满足。即时满足就是我们平时刷抖音、玩电脑游戏、追剧,这些行为带来的满足感很短暂但是很容易,有个词语叫“奶头乐”,特点是能够快速地得到愉悦感,但是愉悦感较低并且持续时间短,而且长时间的`沉溺会削弱你深度思考的能力和专注力,人会越来越容易沉迷于浅层的快感和欢乐。与此相对应的是延迟满足,比方努力半年进修一个学历,三个月学习一项运动,花一年去健身,比方说我们现在进行的打卡365和健跑20xx跑步活动,保持一个好身材,这都是需要较长时间才能得到心理满足的行为,延迟满足是指一种甘愿为更有价值的长远结果而放弃即时满足的抉择取向,以及在等待期中展示的自我控制能力。所以在生活中我们断舍离的是即时满足。

所以说这本书给我最大的感触不是怎么舍,而是怎么样去合理控制自己想要的欲望,人既有社会属性又有动物属性,应该做欲望的主人而不是欲望的奴隶。

断舍离,读后感篇5

之前听朋友推荐这本《断舍离》,但却一直忙于工作和家庭却没能有机会详细阅读这本书,终于最近有机会来督促自己读了这本书,果然在阅读完断舍离这本书了之后立马就想整理一下房间,给环境和自己做个深度的清理。

在生活中,我们总会在不知不觉中掉进折扣的陷阱,完全忘记了东西是不是适合自己的品味,很多时候只想到它确实便宜,没想到即便买回去了,它会不会有使用的价值,还是买了回去之后一直积堆在那儿。这也正是我们考虑问题的所在,很多时候很多想法只是一时冲动,不分轻重就去做了,然而当问题与结果出现分歧的时候,才发现当初怎么会这么做呢?《断舍离》这本书告诉我们不要以“总有一天会用得上”之类的借口,就那样把东西放在一边不去处理。而是让它们去到此时此刻最需要它们的地方,要有意识地不断把物品送出去,“舍弃”掉。物品处于恰当的位置,才能展现美感,工作中也是要有这种精神,只有思想不断进步,抛弃旧的落后思想,这样你接触到的工作思路才是最先进的,做出的工作也是最出色的。

丢掉不需要的东西,送出用不到的东西。一些原来花大价钱买来的没用东西也都一股脑丢了。确实如此。东西不丢掉,空间就无法余裕。那么多的.东西,欲望,执念困扰着生活,我们就无法静心。谁也不愿意进到家门看到到处堆的满满衣服、杂物,办公桌上堆满有用无用的资料,这会让人感到压抑,甚至无法呼吸。这样的环境怎么会能让人有愉悦的心情去工作,去生活。当然生活也不光是扔扔扔就能解决掉的,摒弃不需要的部分,留下对自己生活工作有用的部分并且长期保持下去。这应该才是断舍离要告诉我们的生活哲学。

现实中我们每个人的生活注定不是一路坦途的,所以要学会运用“断舍离”的智慧,首先提高自己的品味修养,从源头开始从选择开始,选择此时最适合最优的东西来为我所用,运用“断”功。而这就需要花时间丰富自己的阅历,需要智慧不断地总结自己的得失,需要经历不断磨砺自己的性格,在工作生活上适时做做减法,时不时地用“舍”功,摒弃一些没用的东西或者思想,让我们工作生活的环境更加自如轻松。

断舍离,读后感篇6

首先要了解断舍离的深刻含义。断,即断绝想要进入自己生活的不需要的东西;舍,即舍弃身边泛滥的破烂儿。不断地重复断和舍,最终达到离的状态:脱离对物品的执念,处于游刃有余的自在空间。

要做到断舍离,自己需要深刻的意识到,物品的存在仅仅是为自己服务的,对于人来说,任何物品都是生不带来死不带去的,它们都只是在自己生命的某一段时间里陪伴自己的东西,自己不可能因为存积或爱护了它们多久,在自己死后就能带走它和它永远在一起。所以不喜欢的东西,完全没有必要因为它本身还能用就让它陪在自己身边。

当我很快的开始实行断舍离时(其实做到断舍离是相当快就能进入状态的),自己最大的感受有几点:

1、活在当下。更加珍惜当下的.生活,更加专注于自己手上的事情,对正在做的事情更加认真、上心。因为想着的就是赶紧做完这件事,然后放下它。真正的活在当下。

2、生活的精致感。更加喜欢自己现在所处的环境,在意识到和自己打交道的东西都是自己精挑细选留下的的时候,生活的精致感油然而生。

3、迎接挑战,接纳新事物的能力。看待物品,事情,甚至知识的眼光也再跟着变化。以前老想着以后要做什么,学什么,却因为眼下的堆积的事情太多,无法轻松地开始。

4、淡然对待不能拥有的东西。对于进入自己生活的物品的选择更加慎重。不能只因为它还不错,而不是因为自己真正需要它,喜欢它(可能没用,但是至少自己看着就舒服),就要去拥有。你花在它上面地精力带给你的回报或许远远比不上你在维护你和它的关系上的付出。

以上,"它"不只能指代身边的物品,还包括过时友情,爱情。过去的情感或许美好,偶尔回忆也会让你醉心其中,但如果真正让你回到当初地状态,却很可能已变了味儿。

当我写下这些的时候,意识到,写下的这些感受,也是一种应该被舍弃的东西。我写的知识博客,读书感受,很多时候都是希望能一劳永逸的记录下,曾经我意识到了某个深刻的道理,体会到了某个难以体会到的感受,但是,任何知识与感受,都不可能因为你写下了它,你就能真正一直拥有它。如果不时时刻刻都去反思,去感受,而是依赖于"我写过这样的博客,我有过这样的经历"来麻痹自己,那么这些博客对于当下的自己,也是没有任何意义的。

但是写总结博客又是非常必要的,因为要舍去一个东西,最好的办法就是深入的去了解它,总结提炼它,然后让它融解为自己生命的一部分。博客的意义就在于,自己要时刻温习,在已经总结的基础上再一次次总结,直到有一天,可以放心的删除它。

断舍离,读后感6篇相关文章:

★ 巴金阅读后感6篇

★ 孟子,读后感6篇

★ 婵读后感作文6篇

★ 水浒战读后感6篇